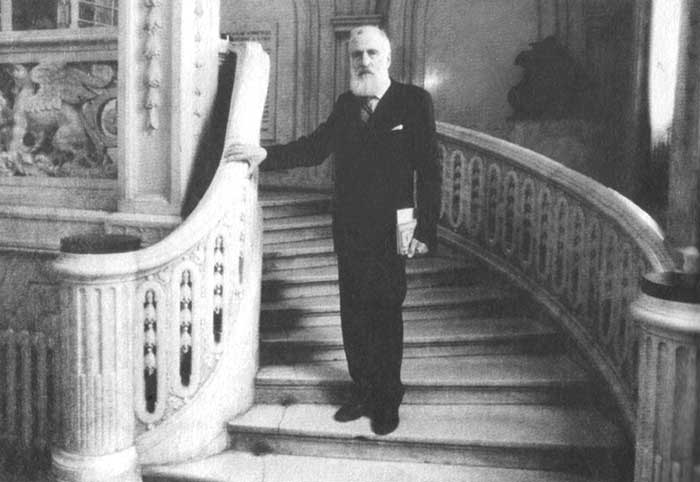

Олег Васильевич Волков (1900 – 1997) – потомственный дворянин, выпускник знаменитого Тенишевского училища в Петербурге, переводчик, историк, публицист, по ложным обвинениям больше четверти века проведший в лагерях на Соловецких островах, в Красноярском крае и реабилитированный в 1955 г.[1] К литературной деятельности Волков обратился еще во времена ссылок и арестов, а в 1977 – 1979 гг. им был создан автобиографический роман «Погружение во тьму», ставший примечательным явлением «лагерной» прозы ХХ в.[2] и отразивший трагические повороты жизни главного героя, его религиозные поиски и прозрения на фоне покалеченных репрессиями судеб современников. В многогеройном мире этого романа особое место занимают образы исповедников веры, служивших духовным ориентиром для автобиографического героя и одерживавших нравственную победу над лагерем.

Романное повествование выстраивается Волковым не только в виде хронологического изображения различных лагерей и их узников, нескончаемых актов «пытки духа», начавшейся для него «на Лубянке в феврале уже далекого двадцать восьмого года» за отказ от доносительства, но и в качестве пронзительной исповеди о себе как «петербургском маловере»[3], который ужаснулся «полной безнаказанности насилия», пытался «прибегать к тайной утешной молитве, упрямо держаться за веру отцов», вспоминал «тайные службы, совершавшиеся в Соловецком лагере погибшим позже священником», однако в отчаянии от «затопившего мир зла» был готов воспринять религиозный опыт как бесплодное стремление «отгородиться» от этого зла «заслонами веры и мифами о Божественном начале жизни». Годы лагерных страданий ретроспективно обозреваются автором как «преддверие еще далекого, но ожидавшего меня просветления», предощущение «огонька возродившейся веры, от которой я когда-то, в архангельской одиночке отступился в одну ночь – я по-прежнему не обращался к Богу и не вспоминал полузабытых молитв…» При скором исчерпании внутренних ресурсов противодействия надвигающемуся безверию решающим для рассказчика становилось постижение опыта иных заключенных, среди которых обреталось немалое число истинных исповедников веры.

Эпически панорамно прорисовывается в романе образ Соловецкого монастыря, ставшего лагерем. Горькое созерцание «белых силуэтов обезглавленных соборов и колокольни» пробуждает в герое-повествователе живительную историческую память о том, что «почти шесть веков подряд на этих камнях и за этими стенами непрерывно шли службы. Молились, совершенствовались в духовных подвигах пламенно веровавшие в добрую людскую суть. И тщились побороть силы зла, вывести к свету и радости с темных перепутий жизни». В раздумьях бывшего интеллигента и сегодняшнего лагерника об истории Соловецкой обители диагностируются характерные для предреволюционной поры иллюзии, антицерковные настроения, приводившие общественное сознание к затмению исторической реальности: «Как ни мало интересовались мы, русские люди начала века, историей своей Церкви, как ни равнодушно, а то и предвзято, ни относились к монашеству, – обаяние Соловецкого монастыря пережило наводнение трезвых позитивных воззрений. И в то безвременье молва о тунеядцах-монахах, корыстью, ленью и блудом порочащих православные обители, обходила Соловецкую. И в чуждом древнему благочестию Петербурге знали, что на Соловках – строгий устав и чин служб едва ли не дониконовские». Тяготы заключения парадоксальным образом воскрешали в герое и многих его собратьях память о святынях, почитавшихся «длинной чредой поколений», позволяли расслышать, что отнюдь «не немы эти стены» – они живы отголосками многовековых монашеских молитв, доходящих до сердец и «нынешних келейников», ведь «в подобных кельях жили наши святители: Иларионы, Петры, Сергии, Филиппы, Гермогены… Писались поучения и летописи, «Слова»…»

Прислушивание повествователя к потаенным голосам «каждой пяди соловецкой земли, каждого монастырского камня», которые свидетельствовали о «горстках подвижников, радевших о духовности», о «тысячах и тысячах богомольцев», приоткрывает ему скорбное величие этого острова как «открытой летописи отвергнутых путей России… огромного музея истории моего народа, исполненной тягот, опасностей и свершений» и вместе с тем влечет его сознание к таинственным границам истории и вечности: «Эта сложенная из гранитных валунов ограда, казалось, стоит вне времени. И когда потом доводилось вновь и вновь ее видеть, первое впечатление – вечности созданного – не сглаживалось».

Исторические воспоминания о соловецком игумене святителе Филиппе и Малюте Скуратове выводят авторскую мысль к постижению современного опыта христианского исповедничества. Соловецкая среда «бывших сановников и придворных, бывших лицеистов, бывших помещиков и офицеров, бывших присяжных поверенных, кадетов, актеров» была подчинена общему переживанию «немощности и обреченности», от которого не избавляла даже попытка сохранить прежние изысканные манеры. Подлинными же противовесами разрушительному самоощущению «бывших» людей оставались молитва и стоическое сбережение веры.

Бесценным «человеческим» документом по истории Церкви той эпохи стали страницы романа, где запечатлены проходившие в 1928 г. богослужения в кладбищенской Онуфриевской церкви, которые совершались «немногими оставленными на острове монахами» и сонмом епископов, священников, диаконов из заключенных. Психологически подробно передана атмосфера этих соборных служб, на время высвобождавшая из тисков лагерного заточения: «Службы в Онуфриевской церкви нередко совершало по нескольку епископов. Священники и диаконы выстраивались шпалерами вдоль прохода к алтарю. Сверкали митры и облачения, ярко горели паникадила. В двух хорах пели искусные певчие – оперные актеры. Богослужения были приподнято-торжественными, чуть парадными. И патетическими. Ибо все мы в церкви воспринимали ее как прибежище, осажденное врагами. Они вот-вот ворвутся… Так семь веков назад ворвались татары в Успенский собор во Владимире».

Общий план изображения молитвенного делания на Соловках, ассоциирующегося у повествователя с мученичеством первых веков христианства, соединяется в романе с детализацией отдельных образов исповедников веры. Во время одного из богослужений взгляд героя останавливается на погрузившемся в молитву схимнике, «скрытом мантией с куколем с нашитыми голгофами», сам облик которого выражал несломленное исповедание: «И я гадал: задевает ли схимника происходящее вокруг? Не подтачивают ли его мир разрушившие Россию события? Или они для него – незначащая возня у подножия вершины, на которую вознесла его углубленная беседа с небом?..» Это и образ соловецкого иеромонаха с «изможденным, вдохновленным суровой верой» лицом, который «истово следил, чтобы чин службы правили по монастырскому уставу, и не разрешал регенту отклоняться от пения по крюкам». Его краткая предыстория воссоздает образ прежней России, осевшей в глубинах народной памяти: «Еще об этом монахе знали, что был он из вятских мужиков-богомольцев, приехавших на месяц по обету потрудиться на Соловках. И прожил здесь пятьдесят лет».

Память повествователя сохранила имена повстречавшихся ему на Соловках священников и епископов, кротко явивших для многих заключенных опыт непререкаемого следования за Христом. Это «скромный, безвестный и великий» отец Иоанн, из «прежнего благообразного священника в рясе и с бородкой» превратившийся в «сутулого, немощного и униженного арестанта в грязном, залатанном обмундировании, с безобразно укороченными волосами», но с неизменным трепетом регулярно совершавший Божественную службу – тайно, в лесной чаще, под «пустым северным небом», в присутствии «горстки затравленных, с верой и надеждой внимающих каждому слову отца Иоанна зэков». Яркими штрихами выведен образ отца Михаила Митроцкого, с которым повествователя связывало каждодневное личное общение. Ученый, богослов, общественный деятель, блистательный оратор, депутат Государственной думы, отец Михаил запечатлен в романе как неутомимый проповедник, помогавший многим соузникам прозревать Божественное присутствие в ниспосланных испытаниях и поразивший главного героя своей радостной верой: «Ни десятилетний срок, ни пройденные испытания не отучили отца Михаила радоваться жизни… Не поучая и не наставляя, он умел рассеять уныние – умным ли словом, шуткой ли. Не прочь был пошутить и над собой… Вера этого ученого богослова, академика была по-детски непосредственной. Верил он всем существом, органически».

Примечательны психологический портрет и речь поселенного в Филипповой пустыни епископа Илариона. За его радушием и любовной простотой в общении таились драматичные раздумья человека и архипастыря о судьбах Церкви, осаждаемой «соблазнами живоцерковников», о том, как направить к Богу окормляемую даже в заключении паству: «Понимая всю меру своей ответственности за «души человеческие», Преосвященный был глубоко озабочен: что внушать пастве в такие грозные времена? Епископ Православной Церкви должен призывать к стойкости и подвигу. Человека же в нем устрашало предвидение страданий и гонений, ожидающих тех, кто не убоится внять его наставлениям». Трагически величественной выведена фигура безмолвного исповедника епископа Воронежского Петра – лагерного дворника, сторожа, «неуязвимого из-за высоты своего нравственного облика»: «Перед ним тушевались сами вохровцы… При встрече они не только уступали ему дорогу, но и не удерживались от приветствия. На что он отвечал, как всегда: поднимал руку и осенял еле очерченным крестным знамением… Преосвященный Петр медленно шествовал мимо, легко опираясь на посох и не склоняя головы. И на фоне древних монастырских стен это выглядело пророческим видением: уходящая фигура пастыря, словно покидающего землю, на которой утвердилось торжествующее насилие…» Укрепляющей силой пастырского воздействия были одухотворены и по-крестьянски бесхитростные, доверительные, часто автобиографические рассказы епископа Вятского Виктора, походившего на «великорусских крестьян со старинных иллюстраций»: «Простонародное, с крупными чертами лицо, кудловатая борода, окающий говор – пожалуй, и не догадаешься о его высоком сане. От народа же была и речь Преосвященного – прямая, далекая свойственной духовенству мягкости выражений. Умнейший этот человек даже чуть подчеркивал свою слитность с крестьянством».

Выразительные эпизоды посвящены в романе святителю Луке Войно-Ясенецкому, с которым автору довелось видеться в Архангельске. В его архиерейском и профессорском облике, с «монашеской темной скуфьей», со старинной панагией на тяжелой цепи, в его неторопливых благословениях, речи всесторонняя образованность, величавое достоинство были неотделимы от жертвенной пастырской заботы об окружающих, о работавших с ним врачах, которых он «приучил… к молитвам», от глубокого смирения, когда ради спасения настоятеля кладбищенской церкви Архангельска от преследований он молился здесь лишь «наравне с прочими мирянами». Эта единственная на весь город действующая церковь, как и собственное общение с великим архипастырем, воспринимаются повествователем в качестве необходимого противления царящей вокруг неправде: «И как ни убога была эта старенькая церквушка с облезлыми главками и закопченными сводами, она, как и Онуфриевская церковь на Соловках, оставалась символом, маяком, возвышающимся над жалкой, бесправной жизнью. Светит, несмотря ни на что… И я вот иду открыто по улице бок о бок с князем Церкви. Пусть всверливаются в нас острые прищуры глаз, строчатся доносы – и в этом лилипутском вызове кодексу советского правильного человека есть несомненная крупица утверждения, способная стать кому-то примером, кому-то ободрением…»

До общерусского масштаба, до символа возвышается в романе Волкова изображение и многих мирян – тайных и явных исповедников веры, «рядовых горожан, еще помнивших о христианских добродетелях», пропускающих через свои души «подземный ток сочувствия» гонимым за Христа. «Подвиг милосердия таких безвестных и немощных маленьких людей» раскрывается в романе во многих сюжетных линиях. Одной из самых показательных стала беседа героя с крестьянином, бывшим старостой церкви, священник которой был арестован в канун Николы зимнего за то, что ослушался предписания властей не отпирать храм в праздники. Крепкая вера старосты, сберегающего церковную утварь и сочувственно свидетельствующего об исповедническом подвиге настоятеля, вызывает у повествователя печальные исторические ассоциации и одновременно подкрепляет в нем надежду на устояние Русской Церкви: «Видение пустой сельской церкви будит память о давних лихолетьях. Я чувствовал себя русским тринадцатого века на пепелищах разоренных Батыем сел и городов. Должно быть, и тогда уцелевшие жители, с опаской возвращаясь из лесных укрытий, обретали среди развалин опустевшие храмы и часовни, в спешке не разграбленные татарами. И именно возле этих уцелевших церковок и погостов начинали заново строить Русь…»

Во взаимодействии документальной основы и художественного мировидения в романе О.Волкова «Погружение во тьму» осмысляется объемный автобиографический, исторический материал в контексте «мученических путей» России ХХ века. Укоряя себя за малодушие и оскудение чувства Божественного присутствия, повествователь пытливо вглядывается в образы встреченных им исповедников веры – их судьбы, портреты, поступки, речи служат в романе непреложным свидетельством о Христе и Его Церкви.

Автор: Священник Илия Ничипоров

[1] Козлова О.И. Волков Олег Васильевич // Русская литература ХХ века. Прозаики, поэты, драматурги: биобибл. словарь: в 3 т. / Под ред. Н.Н.Скатова. М., ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2005. Т.1. С.411 – 413.

[2] Священник Илия Ничипоров Варлам Шаламов и его «Колымские рассказы»: осмысление опыта ХХ века // Московские Епархиальные ведомости. 2017. №2. С.100 – 103.

[3] Текст романа О.Волкова «Погружение во тьму» приводится по изданию: Волков О. Погружение во тьму. Из пережитого. М., 2009.